![]()

道龕

電子無空禅会

貴方は番目の誓願窟

独参居士(大姉)様です。

・・・・・ お知らせ ・・・・・

2025年

本年も宜しくお願い申し上げます。

御高覧有難うございます。

鳳暦祥瑞千里同風至祝無窮

誠恐誠惶首粛伸

無空堂九拝

どうか。大地震で亡くなった方の御冥福

と、被災に遭われた方・救援に助力されいる方

の一層の奮起をお祈りいたします。

早急なる再創建を切に望みます。

#トップページの「頌頌の一言」を移動し下段に記載しました。

# 少なくも 皆が食べれて 着て住めて

争い無くて 和気藹々と

# 春に芽で 春に還りし 忍の人

普く慈悲を 注ぎ賜えり

# 平成23年3月19日忌

春光院殿誓願妙念清大姉

一周忌

寒暖月明玄夢清

春光彼岸是堅忍

最欽一周余年暁

甘露漉束桜木栄

露

法梵

三回忌

春光霊山会上緑

東西南北己三年

即今浄土更無空

乾坤呼吸山月香

喝

法梵

真禮音音羽誕生偈頌

寒無待春特光耀

観音羽衣天空舞

衆生済度凡悉皆

即今寿福萬萬歳

露

法法

孟徳拓巳誕生偈頌

秋山彩色天天日

地蔵菩薩遍照劫

和平悉皆厳久志

切望汝興誠達成

露

法法

御案内(御松明)

「坐禅の坐とは、外、一切の善悪

において、信念起こらざるを、名

づけて、坐となし、内、自性を見

て、動ぜざるを、禅となす」

「六祖慧能大鑑禅師」

# 言葉そのものの象形的意味からすれば、坐とは、土の上に人が二人おります。

僧とは、sangha:「さんが」複数形を意味しますので象形文字の意味を呈いしています。

しかし、禅は、サンスクリットの「dhyana/jhana」をあてたものです。

そして、その意味は、静慮です。とすると、坐禅とは、複数の修行者が切磋琢磨しながら自己を究明するために、静かに慮って座ると、いうことになりましょうか。

それでは、別の、六祖慧能大鑑禅師の偈頌をみてみましょう。

「菩提本と樹なし、明鏡も亦た台に非ず。

本来無一物,何処に塵埃を惹かん」。

ここで、特に注目したいのは、:(本来無一物):という言葉です。これ

は、神秀上座の「身は是れ菩提樹、心は:(明鏡台):の如し。時時に勤めて払拭し、塵埃を惹かしむること莫れ。」に対するものです。

本来無一物であれば、内外の事情に囚われないでしょうし、塵・芥も、そもそも付きようがありません。

ここのところの位相を自照・納得承知することが、釈尊が12月8日の明星の暁を見て、「奇なるかな、奇なるかな、草木国土悉皆成仏」と申されたことに通じるのではないでしょうか。

釈尊は、29歳で出家され、35歳の12月8日の明星の暁を見て、[否、宇宙が始まってから否、否、宇宙が始まる以前から]その日に、「草木国土悉皆成仏」と申されたのです。そう、草木はおろか川原の小石に至るまで仏性を有すると申されたのです。

始めは難行苦行をなされましたがどうも臍落ちを得ず「糸が強けりゃ糸が切れ、糸が弱けりゃ音は出ず、丁度程良くリズムに乗せて・・・・・」の牛飼いの歌を聞き、意とするところがあり、苦行から立ち上がり、スジャア―タ少女から醍醐粥を貰い、尼連禅河で身体を清め、菩提樹の下で禅定に入られ、先述の「草木国土悉皆成仏」申されたのです。

ここが出発点であり、ここまで遡るべきであるとおもいます。ここのところの「いすわい」を、迦葉、達磨、六祖慧能、、、、へと伝えられ、否、本来備わっている「あるべきよう」:明恵上人:をそれぞれが自照・納得されたことだとおもいます。

寸心居士西田幾多郎先生は、「我が心、深きそこあり、喜びも、憂いの波も、届かじとおもう」と申されており、鈴木大拙先生は、悩み多き少女の手をとって「仏さんの手だぞ」と申されています。

これから、座禅の仕方・看経・語録について、以下の主な登場人物とともにいっしょにみていきましょう。

#

熊と動物たちの僧堂ワールド

智比老師ー元某管長、一見凡庸だが道力天下一品

熊慈首座ー今はやんちゃだが未来の人天の大導師

熊義上坐ー熊慈と双子の弟、臨済と普化の如し

金璽知客ー禅界きってのスタイリスト

マコ典座ー料理のことならお任せ

もか蔵主ーしっかり締まり屋さん

無空法梵ー老師侍者でデタラメ雲水

#

一 座禅の仕方

二 看経:お経を見聞することです。

三 語録のお話:無門関・臨済録・碧巌録等{次頁へ}

一座禅の仕方

先述、六祖大師の「本来無一物」という言葉がありましたが、このことを自照・納得

(冷暖自智)することが、座禅をするということではないでしょうか。そのためには己れ

を調えて「あるべきよう」にすることです。

「夜もすがら、大乗経を、紐解けば、あるべきようの、六字なりけり」:明恵上人。

[あるべきよう」とは、自然:調うということだろうとおもいます。

この’調う’ということは、調身・調息・調心の三つが調っている状態とおもわれます.

[おのれこそ、おのれのよるべ、おのれをおきて、たれによるべぞ、よくととのえし、

おのれこそ、まことえがたき、よるべをぞえん。」法句経160段(友松圓諦先生訳)

調身:身体が調っていること、調息:呼吸が調っていること、調心:心が調っていること、

この三者は一体のものです。すなわち、身体が調っていないと呼吸が調いません。

たとえば、猫背ですと、肺が圧迫された状態ですから呼吸が調いません。

呼吸が調いませんと、心も調いません。たとえば、呼吸が荒いと、心も荒いのです。

怒っているときは、肩で呼吸をしています。

したがって、調身・調息・調心の三つが調っている状態が、「調う」ということであり:

自然:「あるべきよう」ということだろうとおもいます。

1 調身

まず、調身とは、身体を調えることです。身体の行動パターンは、行・住・坐・臥の

四パターンがありますが、この内、坐という のが、最も調えるに適しています。

ですから、釈尊は菩提樹の下でお座りになられたのです。

もっとも、調っている状態は、行・住・坐・臥のどの場でも本来はあるべきはずですが。

では、具体的にはどうするのかといいますと、足を組み、顎を引き、背骨を真っ直ぐに伸ばし、

手は、法界定印に組み、目は、半眼とします。

そして、足の組み方ですが、お尻に座布団を敷きます。蕎麦殻の枕が良いようです。

高さは調整してください。

結跏趺坐が基本です。両足をクロスします。護摩坐、吉祥坐、左右どちらを先にクロスするかで

、名称は異なりますが、どちらでも構いません。また、時々組み替えるほうがバランスが良いです。

半跏趺坐も可です。左右の片方の足を別の太腿に乗せるのです。その時注意してもらいたいのは、

腰と両膝が三角形になり畳に触れることです。三角点ができることで安定するからです。

更に日本坐でも可です。もっと言えば、椅子でも、立ったままでも可能です。

顎を引き背骨を真直ぐに伸ばします。以上の状態で頭の天辺からコインを入れるとお尻からストーン

と抜けるような感じです。

手は,法界定印といって、左右の掌のどちらが上になっても構いませんが、重ね、親指同士をくっつけ、

(中には離れず、接せずという方も居りますが)肩の力を抜いて、結跏趺坐した膝の上に置きます。

また半眼とは、視線を畳一メートル前方に置くことです。目を瞑りますと、睡魔を招きますし、妄想を

描き易いからです。

以上出着ましたら、身体を左右揚振して、各自の一番良い位置を探してください。

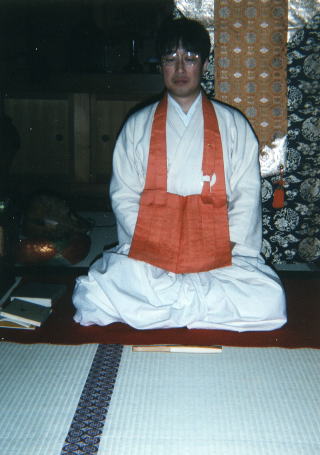

写真図

2 調息

次に調息とは呼吸を調えるということです。それは一定のリズムを呼吸にもたせることです。

この方法には、数息観「呼吸の数を数えること」・随息観「呼吸そのものに任せること」等ありま

すが、最初は、数息観から入りたいとおもいます。息の数を数えるということで、入りやすいとお

もわれるからです。 ただ、ものごとは大方はそうであるとおもいますが、実は、一番簡単である

ことが、一番難しいことだとおもわれます。実際になされるとわかるとおもいますが、なかなか、

数に成り切ることが、むずかしいのです。

数は、一から十まで数え、十までいったらまた一からはじめるのです。このとき、吐く息に気持ち

を集中させることです。そして、吐く息を長くすることです。息は吐ききると自然に入ってきます。

もっとも、肺の中にはある程度空気は残ります。

そして、あくまで目安ですが、十秒サイクルですと、七秒で吐いて、三秒で吸うこと、一分サイクル

ですと、四十五秒で吐いて、十五秒で吸うということです。

一サイクルは長ければ長いほど落ち着きはいいようです。

「昔、ある雲水が、川の上流の石の上で座禅をしていたところ、居眠りをして川に落ち、下流で

漁師の網に架かりすくいあげられたところ、息を吐いたそうです。」なんと、上流から下流までが

一呼吸だったそうです。

3 調心

最後に、調心とは、心を調えるということです。先述、身体と呼吸と心は連動しているといいましたが、

調心はさらに難しいことかもしれません。なぜなら、静かなところで座ると「ああでもない、こうでもないと」

蜂の巣を突いたように、またメタンガスのように念が生じてきます。

静かになればなるほどです。

時には、幻想や魔境をみるかもしれませ。

たとえば、野山を散歩している念が生じたとします。そこに、一輪の花を見つけ美しいなとおもいます。

そこまではいいのですが、さあ、それからがたいへんです。その花を摘み取って持ち帰り、

花瓶はどれにしよう、誰それに見せてあげようと、次から次ぎえと念が起こってきます。

数息観で数を数えていたことなど何処えやらです。

念そのものは人は認識作用によって生活しているので、悪いわけではないですが

、泥水が、さらに濁るように念が念を呼ぶことが問題となります。

そこで、ここでの、ポイントの一つとしては、一つ一つの念に関わらず打っちゃっておくことです。

吐く息の数に集中することです。

「心こそ、心惑わす、心にて、心に心、心許すな」:北条時頼

そうすると、泥水を静かに置くと真水と泥とが自然に分離するように心が澄み念にとらわれなくなります。

ここのところを、寸心居士西田幾多郎先生は「我が心、深きそこあり、喜びも、憂いの波も、とどかじとおもう 」といわれ、

さらに深くなると、釈尊の仰った「奇なるかな、奇なるかな、草木国土悉皆成仏」へとつながっていくことに なるのではないでしょうか。

以下、法梵の聴講録と嘯きを記していきますが、ここでの、デタラメ雲水こと法凡の嘯きについておことわりしておきたいことは、法凡の嘯き話は先述のようにデタラメでありますものですから、まず、大疑団をもって、見て・聞いて・味わってください。そして見聞の後、目を洗い、耳を洗うことをおすすめします。

(漢字変換不能の場合は、?か、ひらがなで記しますので

宜しくお願いいたします。)

二 1看経

# 摩訶般若波羅蜜多心経

観自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊等皆空。度一切苦厄。

舎利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識等。

亦復如是舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不浄。不増不減。

是故空中。無色無受。想行識。無眼耳鼻。舌身意。無色聲香。味職觸法。

無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。

無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩培。依般若波羅蜜多故。

心無? 礙故。無?礙故。無有恐怖。遠離一切顛倒夢想。究境涅槃。三世諸佛。

依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。

是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真実不虚。

故説般若波羅蜜多呪。即説呪以曰。

羯諦羯諦。波羅羯諦。波羅僧羯諦。菩提薩婆訶。

般若心経。

:読み下し

マカ、ハンニャハラミタシンギョウ。

カンジザイボサ。ギョウジンハンニャハラミタジ。ショウケンゴオンカイクウ。

ドイッサイクヤク。シャリシ。シキフイクウ。クウフイシキ。シキソクゼクウ。

クウソクゼシキ。ジュウソウギョウシキ。ヤクブニョゼ。シャリシ。ゼショウホウクウソウ。

フショウフメツ。フクフジョウ。フゾウフゲン。ゼコクウチュウ。

ムシキムジュウソウギョウシキ。ムゲンニビゼッシンニ。ムシキショウコウミソクホウ。

ムゲンカイナイシムイシキカイ。ムムミョウヤクムムミョウジン。ナイシムロウシ。

ヤクムロウシジン。ムクシュウメツドウ。ムチヤクムトク。イムショトクコ。ボダイサッタ。

エハンニャハラミタコ。シンムケゲ。ムケゲコ。ムウクフ。ヲンリイッサテンドウムソウ。

クギョウネハン。サンゼショブツ。エハンニャハラミタ。コトクアノクタラサンミャクサンイ。

コチハンニャハラミタ。ゼダイジンシュウゼダイミョウジュウ。ゼムジョウジュウ。

ゼムトウドウジュウ。ノウジョウイッサクシンジツフコ。コセツハンニャハラミタジュウ。

ソクセツジュウワツ。

ギャーテイ。ギャーテイ。ハラギャテイ。ハラソウギャテイ。ボジソワカ。

ハンニャシンキョウ。

# 大乗妙典観世音菩薩普門品偈

世尊妙相具。我今重問彼。仏子何因縁。名為観世音。具足妙相尊。

偈答無盡意。汝聴観音行。善応諸方所。広誓深如海。歴劫不思議。

侍多千億佛。発大清浄願。我為汝略説。問名及見身。心念不空過。

能滅諸有苦。假使興害意。推落大火坑。念彼観音力。火坑変成池。

或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼観音力。波浪不能没。或在須彌峯。

為人所推堕。念彼観音力。如日虚空住。或被悪人逐。堕落金剛山。

念彼観音力。不能損一毛。或値怨賊遶。各執刀加害。念彼観音力。

減即起慈心。或遭王難苦。臨刑欲寿終。念彼観音力。刀尋段段壊。

或囚禁伽鎖。手足被丑械。念彼観音力。釈然得解脱。呪詛諸毒薬。

所欲害身者。念彼観音力。還着於本人。或遇悪羅刹。毒龍諸鬼等。

念彼観音力。時悉不敢害。若悪獣囲繞。利牙爪可怖。念彼観音力。

疾走無辺方。?蛇及蝮蠍。 気毒煙火然。念彼観音力。尋声自回去。

雲雷鼓掣電。降雹?大雨。 念彼観音力。応時得消散。衆生被困厄。

無量苦逼身。観音妙智力。能救世間苦。具足神通力。広修智方便。

十方諸国土。無刹不現身。種種諸悪趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。

以漸悉令滅。真観清浄観。広大智慧観。悲観及慈観。常願常瞻仰。

無垢清浄光。慧日破諸闇。能伏災風火。普明照世間。悲体戒雷震。

慈意妙大雲。?甘露法雨。 滅除煩悩炎。諍訟経官処。怖畏軍陣中。

念彼観音力。衆怨悉退散。妙音観世音。梵音海潮音。勝彼世間音。

是故須常念。念念勿生疑。観世音浄聖。於苦悩死厄。能為作依怙。

具一切功徳。慈眼視衆生。福寿海無量。是故応頂礼。

爾時持地菩薩。即従坐起。

前白仏言世尊若有衆生。

聞是観世音菩薩品。自在之業。

普門示現神通力者。当知是人。

功徳普少。仏説是普門品時。

衆中八萬四千衆生。皆発無等等。

阿耨多羅三藐三菩提心。

:読み下し

だいじょうみょうてんかんぜおんぼさつふもんもんげ

せそんみょうそうぐ。 がこんじゅうもんぴ。 ぶっしがいんねん。

みょういかんぜおん。ぐうそくみょうそうそん。

げとむじんい。 みょうちょうかんのんぎょう。 ぜんおうそうほうしょ。

ぐぜしんにょうかい。 りゃこうふしぎ。

じたせんのくぶつ。 はつだいしょうじょうがん。 がいのりゃくせつ。

もんもうぎょうけんしん。 しんねんふうくうか。

のうめつしょうく。 けしこうがいい。 すいらくだいかいきょう。

ねんぴんかんのんりき。 かきょうへんじょうち。

わくひょうりゅうきょかい。 りゅうぎょうしょうきなん。 ねんぴいかんのんりき。

はろうふのうもつ。 わくざいしゅみぶ。

いにんしょうすいだ。 ねんぴいかんのんりき。 にょうにちこうくじゅ。

わくひあくにんちく。 だらくこんごうせん。

ねんぴいかんのんりき。 ふのうそんいちもう。 わくちおんぞくにょう。

かくしゅうとうかがい。ねんぴいかんのんりき。

げんそくきいじいしん。 わくそうおうなんく。 りんきょうよくじゅうじゅう。

ねんぴいかんのんりき。 とうじんだんだんえ。

わくしゅうきんかさ。 ひそくひいちゅうかい。 ねんぴいかんのんりき。

ひゃくねんとうくげだつ。 しゅそうしょうどくやく。

しょうよくがいしんしゃ。 ねんぴいかんのんりき。 げんじゃくおうほんにん。

わくぐうあくらせつ。 どうりゅうしょきと。

ねんぴいかんのんりき。 じひつふかんがい。 にゃくあくじゅういにょう。

りげそうかふ。 ねんぴいかんのんりき。

ひっそうむへんほう。 がんじゃふっかっつ。 げどうくえんかねん。

ねんぴいかんのんりき。 じんじょうじえこ。

うんらいくせいでん。 こうばくじゅうだいう。 ねんぴいかんのんりき。

おうじとくしょうさん。 しゅうじょうひこんやく。

むりゅうくしん。 かんのんみょうちいりき。 のうぐうせけんく。

ぐうそくじんつうりき。 こうしゅうちいほうべん。

じゅっぽうしょうこうど。 むせつふげんしん。 しゅうじゅうしょあくしゅう。

じこうきちくしょう。 しょうろうびょうしく。

いんねんしつりょうめつ。 しんかんしょうじょうかん。 こうだいちえかん。

ひかんぎゅじかん。 じゅうがんじょうせんごう。

むくうしょうじょうこう。 えにちはしょうあん。 のうふくさいふうか。

ひょうひせけんのん。 ひたいかいらいしん。

じいみょうだいうん。 じゅかんろうほうん。 めつじょうぼんのうえん。

じょうしょうきょうかんしょう。 ふいぐんじんちゅう。

ねんぴいかんのんりき。 ひつおんしったいさん。 みょんおんかんぜおん。

ぼんのうかいちょうおん。 しょうひせけおん。

ぜこうしゅうじょうねん。 ねんねんもつしょうぎ。 かんぜおんじょうしょう。

おくのしやく。 のいさえこ。

ぐいっさいくどく。 じげんししゅじょう。 ふくじゅかいむりょう。

ぜこおうちょうらい。

にじじちぼさ。 そくじゅうざき。

ぜんびゃくぶつごんせそんにゃくうしゅじょう。

もんぜかんぜおんぼさぼん。 じざいしごう。

ふもんじげんじんつうりきしゃ。 とうちぜにん。

ふとくふしょう。 ぶっせつぜふもんぽんじ。

しゅうじゅうはちまんしせんしゅじょう。 かいはつむとうとう。

あのくたらさんびゃくさんぼだいしん。

# 興禅大燈国師遺誡

汝等諸人。此の山中に来たって。道の為に頭を聚む。衣食の為にすること莫れ。

肩あって着ずということ無く。口あって食らはずといふこと無し。

只須らく十二時中無理会の処に向かって窮め来たり窮め去るべし。

光陰箭の如し。謹んで雑用心すること莫れ。看取せよ。看取せよ。

老僧行脚の後或いは寺門繁興佛閣経巻金銀を鏤め多衆閙熱。

或いは誦経諷呪長坐不臥一食卯斎六時行道。直饒ひ恁もにし去ると雖 佛祖不傳の妙道を以て。

胸間に掛在せずんば。忽ち因果を撥無し。真風地に堕つ。皆これ邪魔の種族なり。

老僧世を去ること久くとも児孫と称することを許さじ。

或は一人あり。野外に綿絶し。一把茅底折脚鐺内に野菜根を煮て喫して日を過ごすとも。

専一に己事を究明する底は。老僧と日日相見報恩底の人なり。

誰か敢えて軽忽せんや。勉旋勉旋。

:読み下し

こうぜんだいとうこくしゆいかい

なんじらしょうにん。 このさんちゅうにきたって どうのために こうべをあつむ。

えじきのためにすることなかれ。 かたあって きずとゆうことなく。

くちあってくらわずとゆうことなし。

ただずべからく じゅうにじっちゅうむりえのところにむかってきわめきたり

きわめさるべし。

こういんやのごとし。 つつしんでぞうようじんすることなかれ。

かんしゅせよ。 かんしゅせよ。

ろうそうあんぎゃののち あるいはじもんはんこうぶっかくきょうかんに

きんぎんをちりばめたしゅにゅねつ。

あるいはふきょうふうじゅうちょうじゃふがいちじきぼうさいろくじきょうどう。

たといいんもにさるといえどもぶっそふでんのみょうどうをもって。

きょうかんにかざいせずんば。たちまちいんがをはつむし。しんぷうちにおつ。

みなこれじゃまのしゅぞくなり。

ろうそうよをさることひさしくとも じそんとしょうすることゆるさじ。

あるいは いちにんあり。 やがいにめんぜつし。

いっぱあぼうていせっきゃくしょうないに

やさいこんをにて きっしてひをすごすとも。 せんいつにこじをきゅうめいするていは。

ろうそうとにちにちしょうけんほうおんていのひとなり。 あえてきょこつせんや。

べんせん べんせん。

# 白隠禅師坐禅和讃

衆生本来仏なり 水と氷の如くにて

水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし

衆生近きを知らずして 遠く求むるはかなさよ

譬へば水の中に居て 渇を叫ぶが如くなり

長者の家の子となりて 貧里に迷うに異ならず

六趣輪廻の因縁は 己が愚痴の闇路なり

闇路に闇路を踏みそえて いつか生死を離るべき

夫れ摩訶えんの禅定は 称歎するに余りあり

布施や持戒の諸波羅蜜 念仏懺悔修行等

其の品多き諸善行 皆この中に帰するなり

一座の功をなす人も 積みし無量の罪ほろぶ

悪趣何処にありぬべき 浄土即ち遠からず

辱なくも此の法を 一たび耳にふるる時

讃嘆随喜する人は 福を得ること限りなし

いはんや自ら回向して 直に自性を証すれば

自性即ち無性にて すでに戯論を離れたり

因果一如の門ひらけ 無二無三の道なほし

無相の相を相として 行くも帰るも余所ならず

無念の念を念として 謡うも舞うも法の声

三昧無礙の空ひろく 四智円明の月さえん

此のとき何をか求むべき 寂滅現前するゆえに

「当所即ち蓮華国」 「此の身即ち仏なり」

:読み下し

はくいんぜんじざぜんわさん

しゅじょうほんらいほとけなり みずとこおりのごとくなり

みずをはなれてこおりなく しゅじょうのほかにほとけなし

しゅうじょうちかきをしらずして とおくもとむるはかなさよ

たとえばみずのなかにいて かつをさけぶがごとくなり

ちょうじゃのいえのことなりて ひんりにまようにことならず

ろくしゅりんねのいんねんは おのれがぐちのやみじなり

やみじにやみじをふみこえて いつかしょうじをはなるべき

それまかえんのぜんじょうは しょうたんするにあまりあり

ふせやじかいのしょはらみつ ねんぶつざんげしょぎょうとう

そのしなおおきしょぜんぎょう そのうちにきするなり

いちざのこうをなすひとも つみしむりょうのつみほろぶ

あくしゅいずくにありぬべき じょうどすなわちとうからず

かたじけなくもこののりを ひとたびみみにふるるとき

さんたんずいきするひとは ふくをうることかぎりなし

いわんやみずからえこうして じきにじしょうをしょうずれば

じしょうすなわちむしょうにて すでにけろんをはなれたり

いんがいちじょのもんひらけ むにむさんのみちなおし

むそうのそうをそうとして ゆくもかえるもよそならず

むねんのねんをねんとして うたうもまうものりのこえ

さんまいむげのそらひらく ひちえんみょうのつきさえん

このときなにおかもとむべき じゃくめつげんぜんするゆえに

とうしょすなわちれんげこく このみすなわちほとけなり

三 提唱録ー嘯きー次頁へ

2 看経

# 大慧禅師発願文

唯願某甲。道心堅固長遠不退四体軽安身心勇猛衆疾悉除。

昏散速消。無難無災無魔無障。不向邪路。直入正道。

煩悩消滅。智慧増長。頓悟大事続佛慧命度諸衆生報佛祖之恩。

次冀。某甲。臨命終時。少病少悩。七日以前預知死至安住正念。

末後自在捨了此身速生仏土面見諸仏受正覚記分身法界遍度衆生。

十方三世一切諸仏。

諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

:読み下し

だいえいぜんじほつがんもん

ただねがわくはそれがし。 どうしんけんごにしてちょうおんしたいしたいきょうあんしんじん

ゆみょうしゅびょうことごとくのぞき。こんさんすみやかにしょうじ。

むなんむさいむまむしょう。 じゃろにむかわず。

じきにしょうどうにいって。 ぼんのうしょうめつし。 ちえぞうちょうし。 とんにだいじをさとって

ほとけのえみょうをつぎもろもろのしゅじょうをどしてぶっそうのおんをほうぜんことを。

つぎにこいねがわくは。 それがし。 りんみょうじゅうのとき。 しょうびょうしょうのう。

ひちにちいぜんにあらかじめしのいたらんことをしって あんじゅうしょうねん。

まつごじざいにこのみをすておわって すみやかにぶつどにしょうじしょぶつにまみえ

しょうがくのきをうけほっかいにぶんしんして あまねくしゅじょうをどせんことを。

じゅぽっうさんぜいっさいのしょうぶつ。

しょそんぼさつまかさつ。 まかはんにゃはらみつ。

# 延命十句観音経ーー三唱

観世音 南無仏 與仏有因 與仏有縁 仏法僧縁 常楽我浄

朝念観世音 暮念観世音 念念従心起 念念不離心

:読み下し

えんめいじっくかんのんぎょう

かんぜおん なうむうぶつ ようぶつういん ようぶつうえん ぶっぽうそうえん

じょうらくがじょう

ちょうねんかんぜおん ぼうねんかんぜおん ねんねんじゅうしんき ねんねんふりしん

# 四弘誓願文ーー三唱

衆生無辺誓願度 煩悩無尽誓願断

法門無量誓願学 仏道無上誓願成

:読み下し

しくせいがん

しゅじょうむへんせいがんど。 ぼんのうむじせいがんだん。

ほうもんむりょうせいがんがく。 ぶつどうむじょうせいがんじょう。

了

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

頌頌の一言・戯言

O 唱えても 唱えざりても ひとつごと

南無阿弥陀仏 ・・・・・・・

1 花祭り 甘茶に惹かれ 地蔵尊

祈るばかりは 四句の誓願

2 花粉症 神や仏は 創らずや

人が造りて 人が罹りぬ

3 生きるとは 何と難かし 誰にても

未来永劫 続かざりけり

4 死ぬるとは 何と易きに 誰にても

必ず参る 避けがたき途

5 お彼岸に 草木国土 水遣りを

神や仏に 天地乾坤

6 母の日に 手のひら見つめ 願い事

何時までたてば 叶うことかと

7 照るときも 降る時にても 天の川

さらりさらさら きらりきらきら

8 あらそいは 御霊にては なさざりし

南北東西 上下自在

9 かりそめの 紫衣と想はで 今日あるを

桔梗が命 纏いしもがな

10 たれをまつ 君が架りし 背もたれの

逢瀬とならば ならましものを

11 秋彼岸 お月様では 餅つきを

蟋蟀の声 法華の読経

12 古書籍は 求める人に 行きかえて

するりするする ぱらりぱらぱら

13 悟りても 悟らざりても ひとつごと

色即是空 空即是色

14 布袋さん 袋の中を 見せてたも

空が入りてか 無も入りてかな

15 薬師様 お頼み申す 少しでも

全ての病 癒やしてたもれ

16 過去にても 現在にても 未来にも

阿留辺機夜宇和 あるべきようで

17 観世音 御身の声を 聞きたくて

妙観世音 法観世音

18 阿弥陀様 願いは幾つ 四十八

多いいのかな 少ないのかな

19 地蔵尊 悪を懲らしめ 善栄え

閻魔様にて 暇もてあまし

20 不動尊 炎のまえの 佇まい

慈悲の姿に 涙こぼるる

21 春夏と 秋冬過ぎて 乾坤に

遍くおわす 大日如来

22 釈尊 一字不説と のたまいて

五千余巻は これ如何なるぞ

23 約束は 単なる誓い さにあらず

信や時やの 殺生ならず

24 春彼岸 桃は来たりて 梅香り

桜未だかと こころ松にて

25 桜舞 雪景色にて 花祭り

寒と暖とが ひとつなりけり

26 緑が見 緑が聞きし 緑嗅ぐ

緑味わいて 緑が触れたり

27 変わらざる 唯一のものは 変わること

富士もいつかは 不二にあらざり

28 迷いとは 悟りの道の 一里塚

近くにもあり 遠くにもあり

29 白梅の 薫る笑顔に 絆されて

足げく通う 山里の春

30 寒梅の 白き赤きに 惑わされ

悟り未だかと 霊雲の桃

31 梅雨と出で 梅雨と消えにし わが身かな

元も姿は H2O

32 紫衣を着て 緋衣にも迷い わが心

生まれ死ぬとき わが身一つや

33 君が微笑 梅雨に隠れし 紫陽花の

癒えてたもれと 長谷の観音

34 逆さ吊り 己がことにて 他にあらず

盂蘭盆会にて 悉皆成仏

35 秋の虫 阿含法華の ソナタにて

華厳般若 涅槃のアルト

36 秋雨の 長きに憂え 人の知恵

天の差配を あれやこれやと

37 幾年も 我を見捨てず 今日あるを

慈悲の心に 秋穂もたるる

38 ほんまもん 消えて久しく 秋風に

更に寒くも 春の芽を俟つ

39 観月の 明かりを愛でて 隔たるを

己が無ければ 己が耀やく

40 放り出せ 悪知悪覚 愚痴我慢

慈悲の心は さにあらざるや

41 何物も 持たらざること 良き事か

虚空を掴み 放て乾坤

42 何時にても 何処においても 誰にても

身はこれ伽藍 三界道場

43 調身 調息にて 調心

調えるとは 易き難かし

44 御姿を 生身の目にて 見えぬとも

己がこころに 映し忘れじ

45 お願いを お頼み申す 地蔵尊

観音不動 阿弥陀大日

46 革まる 心の誓い 年々の

今年こそはと 本を極めん

47 鬼は外 福は内とは 言いけれど

心が造る 豆の呼び名か

48 一遍の 阿弥陀阿弥陀の 歌声に

四十八の 誓願踊る

49 白隠は 隻手の声を 聞けという

声なき声は 両手にぞ鳴る

50 棒喝を 幾等なしても 空なるや

本来にては 無一物なり

(以下無門関関係)

1 趙州狗子

い 仏とは 如何なるものと 問われても

答えようも無し 趙州の無

ろ 無無無無無 無無無無無無無 無無無無無

無無無無無無無 無無無無無無無

は ある時は 有と言いながら 無というは

誑かすのも 大概にせよ

に そのままを そのままにして いかように

そのままでこそ そのままなりし

ほ 今あるを 今あるとして 受け入れて

あるべきようは 即今浄土

へ 無というも 有といいたれも 御隋意にて

大和尚の 戯言だもの

と 自力門 他力門にも 拘らず

無門の門とは いかなるものぞ

ち 吾と来て 問答せよと 誘われど

千七百は 御免被る

り 無門関 門無し関と 言いけれど

入門広げ 出口は何処

ぬ 無と言うも 有と言いても ひとつごと

浪速の蘆は 伊勢の濱荻

る 七色に 分けてしまえば 虹という

両脇含め 本は見えざる

を 終わりとも 始めともいう 一円相

三角でなし 四角でなし

わ 一か零 数の上では 隣りあり

無と有の隔て プラマイ無と有

か 矛盾とは 己が創りし 戯言で

論理のはては 妄想癖に

よ 良かれとて 思うていたが 迷惑で

同じことでも 見方の違い

た 足るを知る 布袋の腹は 満腹に

空の袋は 天地乾坤

れ 令禮と あるべきようわ 明恵の

専売特許 さもありなんぞ

そ

う

い

の

お

く

や

ま

き

よ

こ

へ

て

あ

さ

き

ゆ 雪が降り 溶けて流れば 皆同じ

富士の高嶺も ポンと横丁

め

み

し

え

い

も

せ

す

2 百丈野狐

野狐禅と 言わはりますが これはこれ

因果に捕だれ 縛られ仕舞い

3 倶低堅指

十あるを 一指と言い張る 倶胝さん

どれが真か 迷いはせぬか

4 胡子無鬚

達磨さん 何時剃ったのか 男前

白黒黄赤 国際豊か

5 香厳上樹

物言えば 唇寒し わが身かな

樹上の鳥巣 ひっくり返る

言いたくも 命がほしく よわりけり

ええいとばかり うっちゃってか

6 世尊拈華

人天師 以心伝心 金婆羅華

笑みを誘えど 迦葉のみとは

7 趙州洗鉢

鉢洗い 日常とはいえ 易からず

時の使い手 趙州こそは

8 渓仲造車

片車 動かざりしと 思えども

心で動く 大乗車

9 大通智勝

永劫に 坐せどもなぜに 凡夫なる

仏と凡夫 表と裏か

10 清税孤貧

もういいと 杯を伏せても なお注ぐ

いくら灘でも 別腹はなし

無一物 こと無尽蔵 月ありて

華をもありて 更に楼台

11 州勘庵主

趙州に 見透かされるや 情けなし

庵主と煽て 和尚と囃し

12 巌喚主人

何時何時も 俺が俺がで 通すのも

芸の無さすぎ 三文芝居

13 徳山托鉢

お得意の 金剛経を 投売て

したすら励む 托鉢行

14 南泉斬猫

殺生と 評判悪し 難透偈

猫斬り和尚 趙州頼り

荒業を したりと決めて 得意顔

誰も答えず 後の祭りか

15 洞山三頓

これでもか 叩けど出るは 埃だけ

折れた警策 蘇東坡代わり

16 鐘声七条

常日頃 当たり前こそ 難しや

時の鐘声 音のみ聞けり

17 国師三喚

なかなかに はいはいはいと いかぬもの

煩いだけの 耄碌老師

18 洞山三斤

麻三斤 夏はいいけど 冬寒し

足るを知れとは 和尚言い過ぎ

19 平常是道

道問えば 常日頃なり 答えけり

空即是色 色即是空

20 大力量人

山を割る 力はあれど 理は

自他ともにする 力なしとは

21 雲門屎けつ?

仏とは 美醜好悪 高貴賤

名付け親は 雲門天子

22 迦葉刹竿

講釈師 ネタがなくなり 店仕舞

阿難のみが だだこねまわし

23 不思善悪

善悪の 思わぬ時の 思いとは

あるわけもなし 思い込みすぎ

24 離却語言

是非あしの 言葉遊びは 大概に

どうせ終いは 卓袱台返し

25 三座説法

釈迦より 三番目とは 気に食わぬ

俺が一番 形而上学

26 二僧巻簾

挙げ方の 良し悪し問われ 気が滅入る

蓼食う虫に 付き合いきれぬ

27 不是心佛

心こそ 心こそにと 囚われて

心を忘れ 身をも忘れて

28 久響龍覃

悟りても 悟らざりしも ひとつごと

己のどこに 違いがあるか

29 非風非幡

理を 衝いたばかりに 捕まって

六祖と崇め 住するはめに

甜瓜 欲しさに負けて 口すべり

大徳寺まで 創らさせられ

30 即心即佛

心こそ 仏と言われ ばあばあと

赤子の心 遠く悲しき

31 趙州勘婆

お節介 程があるにも たいがいに

縁の下まで しっくり返し

32 外道問佛

問答を 門外漢に 攫われて

お株をとられ 泣き面に蜂

33 非心非佛

仏とは 心にあらず 減らず口

ジキルとハイド 訴因変更

34 智不是道

知と智とは 同じ韻とは 言いけれど

似て非なるもの 悪魔と天使

35 倩女離魂

身と心 其々なりと 思いけど

一つなりとは 判らず仕舞い

一念に 身と心を 引き裂かれ

身悶えさせる 大根芝居

36 路逢達道

その道の 匠に聞けば 相照らす

知音のゆえに 語りなくても

37 庭前柏樹

成り切ると 柏にもなる 忍者技

趙州にては 慣れた絡繰り

38 牛過窓?れい

窓枠に 囚われてては 難問に

尻尾のみにて 全体見えぬ

捨てきれぬ 慈悲のこころは 窓枠に

寧ろそれこそ 観音日和

39 雲門話堕

陥穽は あらゆる時に あるものを

言葉遊びに 弄ばれて

40 ?(てき)倒浄瓶

やぶからに 瓶を蹴倒し 御褒美に

あてがわれたは 千人の僧

41 達磨安心

禅法の 元祖といえば この人の

直心十八番 既に飽きられ

42 女子出定

女子とて 侮るなかれ 文殊さん

悟りの具合 遥かに高位

43 首山竹箆

竹篦を 竹篦と言わず 朴訥と

言葉遊びに 付き合いきれぬ

44 芭蕉しゅ杖

磨りあがり 光を込めて 味噌の味

味噌臭さは 上味噌でなし

45 他是阿誰

釈迦奴 仏になれば 恭し

拝頭土面 眞の姿

46 竿頭進歩

他人事 もう一歩でと 煽てられ

己のこととは 御免被る

47 兜率三関

過去世でも 現在世にも 未来世も

あれやこれやと それがそのまま

48 乾峰一路

路のうえ 行ったり来たり 悩むより

流れの沿って 男(女)になれや

49 黄龍山関

・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

無門関以上

100 福寿草 春を運べよ 皆皆に

黄金の灯り 心気回復

101 梯子架け 今日はいくつと 公案を

脇稼ぎにて 急がしけるや

102 送り人 今頃話題 大笑い

あまりに近く 気づかぬ生死

103 生死とは 洋の東西 問わねども

あまりに普段 忘れ去られり

104 生死とは 己のことにて 他にあらず

何れのときから 人任せなり

105 春荒れて 心も荒れて 一騒ぎ

再生のとき 彼岸の季にて

106 病みてこそ 有難きかな 常日頃

忘れかけてた 無知の知をこそ

107 禅天魔 念仏無限 律国賊

真言妄想 法華傲慢

108 温暖化 人によりけり 寒だんか

エコなる文字は エコの濁点

109 心頭を 滅却したは いいけれど

生身のままは あちちあちちと

110 にせ坊主 一日経たら 止められぬ

和尚と煽て やる事猫以下

111 あれこれと 掛声ばかり 法螺貝を

中身無きゆえ 吹きまくりけり

112 法と方 兎角この世は 住みにくい

本来にては 一つなりしも

113 人災を 天災と言う 馬鹿作家

言葉の軽さ 品の現れ

114 梅雨の関 こころ迷わす 天の川

渡してたもれと 慈悲の架け橋

115 逆さ吊り 皆救えとて 盂蘭盆会

目蓮尊者 御釈迦様も

116 絆とて 今更言われ 共に生き

因果の道理 歴然なりき

117 はいどうぞ 二つあるもの 御裾分け

生滅滅已 寂滅為楽

118 玄峰の どうぞひとつに 絆されて

悟りは何処 四句の誓願

119 一度読む 澤水法語 丸ごとだ

禅の始めと 禅の終にて

120 いい加減 金金金は 止めにせよ

貧乏神の お足は早し

121 道具とは 人が使うと 釈迦奴

スマホの一部 浮遊霊かな

122 足るを知る 経を済すと 言いけれど

もうこれ以上 御免被る

123 攻撃が 最大の守り しかあらば

守るものなき 攻撃も無し

124 集団で 守るにはこれ 攻めるべし

守るを語り 数が増すのみ

125 智慧を出せ 盆盆盆と 太鼓なる

平和の踊り 皆皆様で

126 寒さにも 暑さも負けず 心持

我慢比べも 程ほどにせよ

127 四季あるを いつの間にかに ニ季になり

温暖化なや 寒暖化なや

128 月を見て 太陽の裏 輝けば

我も宇宙も 一つなりけり

129 平等 即差別にて 手鞠歌

良寛さん ブラックシープ

130 多様性 当たり前だの 人格権

市民革命 今こそ問われ

131 飯の種 坐禅せよとて 触れ回り

権に阿る 政治屋売僧

132 いい加減 世襲はやめよ 恥ずかしや

人の金食う 政治と坊主

133 糞坊主 いつの世ににも 蔓延りて

道元が憂い 臨済が嘆く

134 頭剃り どこが出家か 笑わせる

色に酔いして 金に酔いして

135 カルバンの 宗教改革 羨ましや

教団からの 縛らぜ終い

136 情けなや 世襲政治 親任せ

お金のことも 人任せなり

137 民主主義 愚衆政治 言われけど

ほんまにほんま 選ぶ程度も

138 大方は 鳴り物入りと 中身無し

声はでかけど やることなんも

139 争点を 取り違える 馬鹿学者

己の学は 御用学のみ

140 責任を 逃れる術は 抽象化

よきにはからへ 何時もの手立て

141 公案に いいじゃないか 答えれど

駄目よ駄目よと 釣れない返事

142 春待つを 年経るときも 変わりなき

福寿草の 黄色と緑

143 年越して 残り柿の 橙を

大福餅の 松葉橙

144 古来より 何が進みて 迷いしか

数字のみにて 惑わされけり

145 上からの 直垂落ちを 待つよりも

皆が食え着れ 住むのが先だ

146 個と全は 何れが先か 議論され

分けられもせず 一つでもなし

147 幸せは 天国のみに あらざりし

地獄に住みて 遊戯三昧

148 清濁を 併せ飲むには 大器

咀嚼するのに 大きなしゃもじ

149 道元の 柔軟心 学びしは

在りのままにて 眼横鼻直

150 申智慧も 時にて使い 勝手ある

浅はかこそぞ 人に近けれ

151 平らかに 和するを旨と 思いなば

どうぞ先にと 己より他を

152 桃水の 寺を捨てしは 佛の慈悲

あなおかしや 出家の出家

153 桃水の 雑炊の鍋は しゃれこうべ

さすがに弟子も 就いていけずや

154 道元の 潔癖症に 困りもの

罪は無き土 掘り返し捨て

155 南天棒 葬式式辞 おめでとう

捨ててこそあれ 立つ瀬もありか

156 誕生会 ご愁傷さま 最上位

生きた心地は その時捨てて

157 石投げて 大僧正に 外れ無し

親鸞でさえ 小僧都で

158 臨済も 特歴再と バッタ売り

慧玄は蔵主 白隠は首座

159 元々は 捨てるものなき 拘りを

在るかの如く 夢のまた夢

160 悉皆寺 衣食住を モットウに

人格的な 生存権を

161 赤貧を 旨とすべきに 阿呆知事

語学が少し できるにすぎぬ

162 教えます 公私混同 ばれたなら

電動ドリル スイッチONで

163 恥知らず 第三者と 雇人

掌返す 辞め検阿呆

164 戌の日に 安産祈願 水天宮

共に授かり 新たな命

165 選挙の 愚かな擬制 民主制

阿呆が選ぶ 阿呆代議士

166 トランプを シャフルしたら 予想外

慌てふためき ジョウカーを引く

167 共生 石ころまでも 含みけり

草木国土 悉皆成仏

168 生まれ出で 大日如来 印結び

遍く微笑て 衆生済度

169 大臣の チイチイパッパ テスト出来

保身のみにて パッパッラパア

170 コロナ舞 櫻花舞 人災で

自助でと言い 無策投げ出し

171 学問の 自由はこれを 保障する

公僕に就く まずは前提

172 春麗 虎太に引かれて 無空堂

非日常の マスクする日々

173 人災の コロナに踊り 右往左往

フェイクコメント ミスリードして

174 数字さえ 平気で嘘を 誤魔化して

閻魔様にて 舌抜かれるぞ

175 何喰えば 厚顔無恥に 成れるのか

てんこ盛り盛り 毒饅頭

176 ペテン師が 大手をふって 闊歩する

数字誤魔化し 砂上楼閣

177 責任を あな恥ずかしや とるとると

政治責任 結果責任

178 マスゴミの 矜持どこかへ 飛んでいき

利益相反 御用襟巻

179 司法権 最後の砦 言いながら

最前線で 門前払い

180 託される 僅かな光 晃女神

ブーメランを ブッパナッして

181 コロナ株 変化自在に オミクロン

単価引き下げ 株式分割

182 不沈の 戦争好きは 困りもの

阿呆大将 敵より怖い

183 ありえない まさかまさかの ウクライナ

いいや必然 人格破壊

184 言い分は どちらにしても あるとして

即今停止 帰らぬ命

185 告訴無し 国葬有し 元総理

日本政治の 耀く鏡

186 亡き人を 偲ぶ評価 別物で

統一すると 政教一致

187 ペレリマン ポアンカレ予想 解明し

フィールズ賞 どこ吹く風と

188 選良の 行いこそが 鏡なり

治者と被治者 自同性なり

189 タオの道 老子の言葉 天の声

余れば取りて 足らねば与え

190 米無くて 防衛論 如何にする

霞食うて 突撃するか

191